어제 어머니가 병원에서 퇴원하셨습니다.

숨소리가 자꾸 거칠어져 옆 병상의 환자들에게

피해를 줄까봐 1인실로 가려 했으나 1인실이

동나고 없었습니다. 1월 5일에 입원하셨으니

37일만입니다. 병실에서는 링거로 영양과 물을

공급받았지만 이제 그러지 못하시니 언제

아버지의 곁으로 가실지 알 수 없습니다.

2008년 1월 한겨레21의 청탁으로 어머니를 인터뷰한

적이 있습니다. 기도하는 마음으로 한겨레21의

696호에 실렸던 인터뷰 기사를 아래에 옮겨둡니다.

원래 기사보다 짧은데, 2020년 5월에 '최종 수정'하며

인터넷판에 맞게 줄인 것 같습니다. 아래 링크를

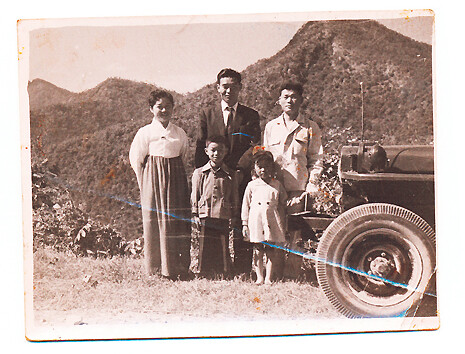

클릭하면 아름다운 저희 어머니의 사진을 볼 수 있습니다.

https://h21.hani.co.kr/arti/special/special_general/21711.html

완경기 딸이 어머니를 인터뷰하다…

가장 슬펐을 때는 시어머니 돌아가신 때, 좋을 때는 ‘밤나’

▣ 김흥숙 시인

길은 사람과 자동차로 어지럽지만 주홍빛 코트를 입은 어머닌 석양처럼

아름답다. 저 여인이 떡국 한 그릇으로 일흔아홉이 된다는 걸 누가 믿겠는가.

1월 셋쨋주 일요일 오후. 카페로 가는 길은 봄날 같아, 어디선가 어머니의 이름

같은 봄 매화가 “톡” 하고 열릴 것만 같다. 어머니와 대화를 나눈 적은 많았지만

‘인터뷰’한다고 마주 앉은 건 처음이다. 어색한 한편으론 어머니에 대해 새로이

알게 되는 게 있지 않을까, 살짝 흥분도 된다. 너무 주관적인 대화로 흐르는 걸

막기 위해 객관적 사실 확인으로 시작했다.

이름은 이춘매. 1930년 음력 2월에 전라남도 어딘가에서 태어났지만 등에

업혀 다니던 시절 전북 군산의 ‘정자메’라는 곳으로 이사를 가셨다. 다섯 아이

중 딸로는 막내, 남동생이 하나 있었다. 똑똑한 큰언니는 37살에, 예쁘기로

이름난 작은언니는 27살에 세상을 떠났다니, 2월생이 외롭다는 말이 맞는가

보다. 아홉 살 때 아버지가 돌아가셨을 땐 “슬프기도 하고 재밌기도” 했는데,

“늘 가난하고 쓸쓸하던 집안이 갑자기 잔치 분위기로 후끈후끈”해서였단다.

남자에게 쌀쌀맞던 어머니가 20살에 결혼한 건 무엇보다 아버지가 인편에

보내온 편지 때문이다. 풀칠해 붙인 부분에 빈틈없이 찍어 보낸 도장과

사연의 깊이, 사용된 한자마다 한글로 토를 달아준 배려가 마음을 움직였다.

어쩜 아버지의 글이 어머니 속에서 타고 있던 향학열을 자극했는지도 모른다.

그냥 지적 욕구가 많은 어머니라고 생각했는데 그 정도가 아니라는 걸

이번 인터뷰를 하며 알게 되었다.

야학을 쫓아다니며 천자문을 배우다

아버지 장례식에 왔던 사촌에게서 국민학교(지금의 초등학교) 2학년으로

편입할 수 있다는 말을 듣고 서류를 제출하고 지정된 날짜에 시험을 치러 갔다.

막 시험을 치르려는 찰나 “리슌바이”(‘이춘매’의 일본식 발음)를 부르더니,

2월생이라 나이가 많아 안 되니 나가라고 하더란다. 시험장을 나와 눈물을

줄줄 흘리며 걸어가니 지나가던 사람들이 다 쳐다보더란다. 이곳저곳 야학을

쫓아다니며 3학년 1학기까지는 마쳤고 그때 천자문을 배워 한자는 대개 다

읽으신다. 한번은 밤중에 산길을 걸어 야학에 갔더니 야학 문에 일본 사람들이

대못질을 했다. 친구들 중엔 노래방에서 일본 노래를 부르는 사람들이 있는데

어머니는 결코 부르지 않는다고 힘주어 얘기하신다. 해방 뒤 18, 19살 때

‘고등공민학교’라는 야학엘 다녔고 거기서 처음 가곡을 배웠다며 바로 한 곡

뽑으신다. “봄의 교향악이 울려퍼지는 청라 언덕 위에 백합 필 적에 나는

흰나리꽃 향내 맡으며 너를 위해 노래 노래 부른다….” 어머니가 이렇게

가곡을 곱게 부르는지 그동안 왜 몰랐는지. 어머니의 19살. 왠지 모르게

눈물이 맺힌다.

한때는 늘 나를 트집 잡는 어머니가 미웠다. 내 손가락이 아버지를 닮아

길다고 생각했지만 어머닌 할머니를 닮아 긴 거라고, 이렇게 손가락이

기니 게으르다고 말했다. 어린 시절 나는 말을 잘하니 변호사가 되라는

말을 듣곤 했는데, 어머닌 그것도 할머니를 닮아 그렇다고, 말 잘하는

사람치고 내실 있는 사람을 못 보았다고 꾸짖었다. 먹는 것, 입는 것에

관심이 없던 나와 그 두 가지를 중시하던 어머니가 부딪치는 일도 잦았다.

아이들이 커갈수록 증가하는 노동에 시달리던 어머니의 눈엔 “늘 다리를

꼬고 앉아 책만 보는” 큰딸인 내가 거슬렸고, 큰딸은 “여자는 이래야 해.

저래야 해” 하는 어머니가 싫었다. 생각해보면, 무섭다고 소문난 과부

시어머니의 외아들에게 시집온 어머니에겐 나날이 괴로운 시험 같았을

것이다. 오빠와 남동생은 일찌감치 서울에서 학교를 다녔고, 끝의 두

동생은 너무 어렸기에, 어머니가 나무랄 곳도, 어머니가 기댈 곳도,

나뿐이었는지 모른다. 내게 그렇게 한마디씩 던지신 건 어머니가 살기

위한 방법이었는지도 모른다. “학교를 다녔으면 이 집에서 안 살고

이혼했을지도 몰라.” 물 흐르듯 잠잠하게 흐르는 그 한마디가, 마음을

아프게 했다.

“시어머니한테 텔레비전이라도 있었으면…”

세월이 흐르면서 어머니가 참 달라졌다. 할머니 얘기를 할 땐 눈이

샐쭉해지시곤 했는데 나이가 들어갈수록 할머니 칭찬을 하신다.

“하루 종일 얘기를 해도 같은 얘기를 안 할 정도로 아는 게 많고

재미있는 분이었어. 요즘 같은 때 태어났으면 무엇을 해도 성공

하셨을 거야. 딸이 하나 있었거나, 노인정이 있었거나, 텔레비전이라도

있었으면 그 양반 살기가 나았을 텐데….” 어머니의 시선이

진정으로 헛헛하다. “그때 왜 그랬어요” 웃으며 지나가듯 물으려다,

묻지 않아도 알 것 같았다.

행여 우울해지실까, 얼른 수제 초콜릿을 주문한다. “엄마, 초콜릿이

비아그라보다 좋대요. 어서 드세요.” 어두워졌던 어머니의 얼굴에 웃음이

돌아온다. 흐유, 다행이다. 여세를 몰아 나이 드신 분들께 늘 묻고

싶었던 두 가지를 묻는다. 우선, 살아오면서 제일 슬펐던 일은?

혹시 내가 대학 떨어졌을 때가 아닐까, 12년 전 위암 수술 뒤 항암치료

받으시던 때가 아닐까? 웬걸, 대답은 “할머니가 돌아가셨을 때”이다.

지금 자꾸 할머니 편에 서서 애달파하시는 걸 보니, 생전에 화해를

이루지 못했다는 절망감 때문이 아닌가 하는 생각이 든다.

“그럼 제일 행복했던 때는?” 하고 묻자 “밤나 좋아” 하는 대답이 노래 같다.

하긴 어리석은 질문이다. 어머니의 대답은 이미 어머니의 주제가 속에

있는데. 어머니의 주제가는 “나는 행복합니다, 나는 행복합니다, 정말

정말 행복합니다!” 이다. 그래도 한 가지를 꼭 집어달라고 조르니

결혼 30주년 기념으로 아버지와 지방을 여행했던 거란다. ‘미국도 중국도

아니고 겨우 지방 여행이냐’고 할 사람이 있을지 모르나, 그건 집 떠나는 걸

극도로 싫어하시는 우리 아버지를 몰라서 하는 말이다. 그러고 보니

두 분이 결혼한 지 내년으로 60년! 아버지가 이 글을 보시면 다시 한 번

어머니와 여행을 떠나실지도 모른다.

마지막으로 어리석은 질문 하나. “다시 산다면 그렇게 안 할 텐데 하는

거 있어요?” 어려서부터 그림 그리길 좋아하던 둘째딸을 지원해주지

않은 거란다. “레슨 한 번 안 받고 미대 시험 치게 했다니 친구들이

그건 코미디다, 그러더라고.” 지금도 열심히 그림을 그리고 있는

둘째가 들으면 쓸데없는 소리라고 눈을 흘기겠지만 어머니의 표정은

자못 심각하다.

결혼 60주년! 아버지와 여행 가시려나

커피 세 잔, 홍삼차 한 잔, 초콜릿 여덟 개, 물 두 잔. 어느덧

시계가 오후 6시를 가리킨다. 4시간에 걸친 어머니와의 인터뷰는

여행과 같았다. 한때 어머니가 하는 건 아무것도 따라하지 않으리라

마음먹었던 내가 어머니를 알게 될수록 어머니를 닮고 싶다.

딸은 늙을수록 어머니를 닮는다니, 그 말에 기대어 어머니의 길을 걷고 있다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 지나가는 것들 (2024년 3월 3일) (1) | 2024.03.03 |

|---|---|

| 우리 엄마 떠나가시네... (2024년 2월 13일) (1) | 2024.02.13 |

| 천리향 (2024년 2월 10일) (2) | 2024.02.10 |

| 노년일기 205: 지금, 준비 중입니다 (2024년 1월 7일) (1) | 2024.01.07 |

| 1월 3일의 다짐 (2024년 1월 3일) (1) | 2024.01.03 |