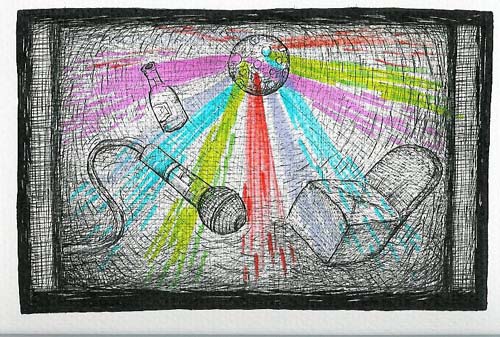

예닐곱 명이 촘촘히 앉던 노래방 3호실에 그녀 혼자 들었습니다. 엄밀히 말하면 그녀하고 그녀를 바라보는 또 하나의 그녀, 말하기 좋게 그녀 1, 그녀 2라고 할까요? 남편과 싸우고 나서 집을 나섰고 발길 가는 대로 걷다 보니 여기까지 온 겁다. 이름은 노래방이지만 그녀가 이곳에 온 건 술 때문이겠지요. 사람 많은 술집에서 혼자 마시기가 쑥스러웠을 겁니다. “너무 오래 싸우지 않았어. 그동안의 평화는 진짜 평화가 아니야. 싸워야 할 일이 있어도 그이가 가족을 먹여 살리는 가장이기 때문에, 그이의 누적된 피로가 마음에 걸렸기 때문에 싸우지 않으려 했었지. 그렇지만 더는 참지 못하겠어. 돈 좀 벌어오면 다야?” “아니, 그게 아니야. 그를 사랑해서 참은 거잖아. 성격이 다르고 의견도 달랐지만 그를 사랑했잖아? 장점만 사랑하는 건 누구나 한다고, 결점을 보석으로 볼 수 있어야 사랑이라고, 그의 모든 결점에도 불구하고 그를 사랑했잖아. 지금도 사랑하잖아?” 그녀1과 그녀2가 이야기를 주고 받습니다. 처음엔 동네 어귀의 '종이 나무'에 가려 했습니다. 무엇보다 종이와 나무, 그녀가 좋아하는 것들로 이루어진 이름이 좋았습니다. 닳고 닳아 위험한 지하 계단, 바들바들 떨다시피 내려갔는데, 왠걸? 계단의 끝에서 들여다 본 유리문 안쪽, 너무도 삭막하여 들어갈 수가 없었습니다. 힘들게 내려갔던 계단을 낑낑대며 올라오니 어느새 세상이 더 멀어 보였습니다. “가짜야, 가짜. 가짜 나무라고.” 헛고생도 헛고생이지만 기대가 실망이 되어 부은 볼로 돌아섰습니다. 타향에서 막차를 놓친 소녀의 외로움 같은 것이 이끄는 대로 타박타박 걸었습니다. 일종의 귀소 본능일까요? 친구들과 몇 번 가본 노래방에 이르러 발길이 멈췄습니다. 단골임을 내세워 네 명 이상이라야 쓸 수 있다는 3호실의 임시 주인이 됩니다. 방값을 해야 한다고 해 '기본세트'를 주문합니다. 맥주 세 병, 과일 안주. 과일이 놓인 하얀 접시의 가장자리엔 파란색 바이어스, 접시는 돛을 달고 어디론가 떠나려 하는 작은 배입니다. 천장 한쪽에 텔레비전이 매달려 있고 사람 눈 높이에 맞춰 놓인 반주 화면은 손 대지 않아도 계속 움직입니다. '문화 메신저 xx 미디어' '휴대폰 소리는 xx 질러벨'이라 쓰인 자막이 번갈아 나타나고, 몸을 많이 드러낸 남자 가수가 얼굴을 찡그리며 노래합니다. 자신이 얼마나 흉한지 모르는가 봅니다. 나도 저럴 때가 있지 않을까, 문득 뒷덜미가 서늘합니다. 쳐다보기도 괴로워 텔레비전에게로 시선을 돌립니다. 도시의 밤 풍경 화면이 정물화처럼 꼼짝도 하지 않습니다. 아침 산책길 숲에서 보았던 까치가 생각납니다. 늘 가던 큰 바위 조금 못 미쳐서, 좌선 중인가 했는데 가까이 가보니 죽어 있었습니다. 숨 쉬다 쉬지 않으면 죽음이라더니, 삶과 죽음의 차이란 얼마나 미미한 것일까요. 맥주 한 병을 비워서인지 까치 생각 때문인지, “픽” 웃음이 납니다. 술 따르는 속도가 빨라집니다. 몇 해 전 맹장 수술이 배에 남긴 가느다란 창문이 간질간질하고 늘 게을러 속 썩이던 심장이 갑작스레 부지런을 떱니다. “오호! 술이 잠자던 것들을 깨우는구나.” 그녀1. “이왕 왔는데 노래 한 곡 해주세요. ‘세월이 가면’으로.” 그녀2. 그녀1, 못 이기는 척 노래를 시작합니다. “지금 그 사람 이름은 잊었지만 그 눈동자 입술은 내 가슴에 있네…” 박 인환의 시 사이로 열망이 가득한 한 남자의 눈과 입술이 떠오릅니다. “그래, 그 사람, 적어도 가짜는 아니야. 성질은 나쁘지만 종이 사랑도 아니고. 게다가 삶과 죽음은 동전의 양면 같은 것, 언제 죽음이 될 지 모르는 삶, 싸우느라 낭비할 필요는 없잖아.” 그녀1과 그녀2, 한 몸이 되어 3호실을 나섭니다. 오지 않는 손님을 기다리며 졸던 매니저가 “벌써 가시게요?” 애써 눈을 크게 뜹니다. 가로등 그늘 속으로 타박타박, 그녀의 발 소리가 멀어집니다. |

'오마이뉴스(한평 반의 평화)' 카테고리의 다른 글

| 오래된 아내 (0) | 2009.10.31 |

|---|---|

| '작은 집'에서 나를 만나다 (0) | 2009.10.31 |

| 아버지의 뗏목(2006년 8월 8일) (0) | 2009.10.31 |

| 그리운 '꿈 비디오' (2006년 7월 18일) (0) | 2009.10.31 |

| 파란 하늘 큰 나무 아래 (2006년 7월 11일) (0) | 2009.10.31 |