제가 어렸을 때 아버지의 책장엔 독일에 사는 한국인 이미륵(1899-1950)의 소설

<압록강은 흐른다(Der Yalu Fließt)>의 한국어 번역판이 있었습니다.

서당에서 한학을 배운 작가가 어떻게 해서 신학문을 접하고 유럽까지 가게 되었는지를 쓴

자전적 소설로 1946년에 독일에서 발표되었고, 한국어 번역판은 전혜린의 번역으로

1950년대 말에야 처음 나왔다고 합니다.

어린 저는 <압록강은 흐른다>보다 이미륵처럼 독일에서 공부한 전혜린이

한국어로 쓴 수필집 <그리고 아무 말도 하지 않았다>를 탐독했지만

지금은 <압록강은...>의 의미를 새삼 느끼게 됩니다.

국내에서는, 한국인이 썼다 해도 독일어로 썼으니 '한국 문학'으로 볼 수 없다는 의견과,

독일어로 썼어도 한국인이 썼으니 '한국 문학'이라는 의견이 맞서 한동안 시끄러웠다고 하는데,

지금은 어떨까요? 지금 어떤 한국인이 외국어로 소설을 쓰면 그건 '한국 문학'일까요,

외국 문학일까요? 독일에서는 어떻게 생각할까요?

저는 한국인이 외국어로 써도 '한국 문학'이고, 외국인이 한국어로 써도 '한국 문학' 이라고 생각합니다.

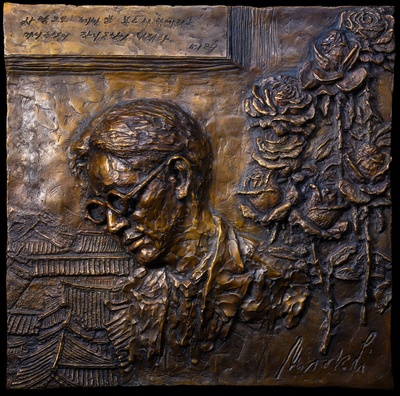

아래는 이미륵 기념동판이 독일 그래펠핑 시 거리에 들어섰다는 기사입니다.

독일 거리에 ‘소설가 이미륵’ 기념동판 섰다

독일어 소설 <압록강은 흐른다>의 작가 이미륵(1899~1950·본명 이의경)을 기리는 기념동판이 28일(현지시각) 그의 무덤이 있는 독일 남쪽 그래펠핑의 시청 인근 ‘쿠르트 후버 교수’ 거리에 들어섰다.

국외소재문화재재단(이사장 지건길)과 한국이미륵박사기념사업회(회장 박균)는 29일 3·1운동 100돌에 즈음해 기념동판을 설치했다 밝혔다. 동판은 이미륵과 교류하던 중 1943년 나치 반대 활동으로 처형된 쿠르트 후버 교수(뮌헨대) 동판과 나란히 자리했다.

동판은 한 면이 60㎝인 정사각형으로 이미륵이 즐겨 쓰던 “사랑으로 세상을 보는 사람에게는 가시동산이 장미동산이 되리라”라는 문구와 친필 서명, 그리고 한옥 기와집과 장미꽃을 새겼다. 동판 제막식에는 박균 회장과 송준근 독일이미륵박사기념사업회 고문, 우타 뷔스트 그래펠핑 시장, 금창록 프랑크푸르트 총영사, 박수영 독일이미륵기념사업회 회장, 엄혜순 독한협회 바이에른주 회장 등이 참석했다.

이미륵은 1899년 황해도 해주에서 태어났으며 경성의전 3학년에 재학하던 중 3·1운동에 적극 가담하고 ‘대한민국외교청년단’ 활동 등을 벌이다가 일제의 검거를 피해 중국 상하이 대한민국임시정부로 피신했으며, 안중근의 사촌형 안봉근의 권유로 이듬해 독일로 망명했다. 독일 뷔르츠부르크대학과 하이델베르크대학 등에서 의학을 공부한 그는 1928년 뮌헨대에서 이학박사 학위를 받았고, 1946년 자전적 소설 <압록강은 흐른다>를 발표했다. 이 작품은 독일 교과서에 수록돼 독일인들 사이에 널리 읽혔으며 그의 사후에 중단편집 <이야기>가 독일 현지에서 출간되었다. 쿠르트 후버 교수를 비롯해 반나치 지식인들과 교류했으며 뮌헨대에서 강사로도 활동하다가 1950년에 세상을 뜬 그는 그래펠핑 시묘역에 안장되었다. 지난해 11월에는 송준근 고문이 사비를 털어 뮌헨 슈바빙 거리에 ‘이미륵 한국문화공간’을 열었다.

최재봉 선임기자 bong@hani.co.kr

원문보기:

http://www.hani.co.kr/arti/culture/book/895802.html?_fr=dable#csidx30055f7d154a25fa54ef52dca7bda17

'오늘의 문장' 카테고리의 다른 글

| 이희호 선생님 별세(2019년 6월 11일) (0) | 2019.06.11 |

|---|---|

| 성폭행 당한 소녀의 안락사(2019년 6월 6일) (0) | 2019.06.06 |

| 그립다, 노무현! (2019년 5월 28일) (0) | 2019.05.28 |

| 노무현 대통령 10주기(2019년 5월 23일) (0) | 2019.05.23 |

| 5.18민주화운동 기념일(2019년 5월 18일) (1) | 2019.05.18 |